Tarantino y la cultura del refrito como espejos del callejón sin salida de los Estados Unidos

Por Marcelo Figueras

Hace treinta años y monedas, promediando el ’92, me encontraba en el sur de Francia. Me había tocado cubrir el festival de Cannes para el diario Clarín. Era mi primer certamen internacional. Estaba más excitado que Milei en un banco de órganos. Hablo de una época en la que todavía no era común el uso de Internet, y todavía se promocionaba cada película mediante una gacetilla de varias página. Como todo lo relacionado con Cannes me entusiasmaba de forma fetichista, cuando encaré el operativo retorno arrastré conmigo las gacetillas que había acumulado. Al despachar el equipaje, la balanza marcó un sobrepeso que sólo hubiese afrontado vendiendo un pulmón. (¿Dónde estabas entonces, Milei, cuando tus artes de buhonero eran tan necesarias?) No me quedó otra que deshacerme de papeles a lo bobo. Tardé tanto en hacerlo, que casi pierdo el vuelo. Tuvieron que volver a conectar la manga para que yo subiese al avión. Nunca olvidaré la expresión de los pilotos. Me veían desde la cabina, mientras yo me acercaba con el tubo que se extendía otra vez en dirección a la máquina alada. Si las miradas matasen, yo no estaría aquí.

Durante una de las jornadas, mientras esperaba la exhibición de un film en competencia, decidí meterme a ver otra película. Sabía que no me daría el tiempo para saborearla completa, pero como no contaba con mejor plan, elegí curiosear hasta que se hiciese la hora señalada. Ese film ni siquiera formaba parte del certamen oficial, pero en su elenco había dos actores que me interesaban: Harvey Keitel, que era sinónimo del cine de Scorsese (Mean Streets, Taxi Driver) y Tim Roth, a quien recordaba de una película de Stephen Frears llamada The Hit y que había sido uno de los protagonistas de la película de Tom Stoppard Rosencrantz y Guildenstern están muertos. (Este Rosencrantz era el personaje secundario de Hamlet, no el personaje secundario de nuestra Corte Suprema.) Según la escueta info, la película pertenecía al género policial —lo cual para mí era un plus, no un demérito— y estaba dirigida por un debutante. El cineasta se llamaba Quentin Tarantino y la película era Reservoir Dogs.

Me fascinó tanto lo que Tarantino desplegó ante mis ojos, que me cagué en el film en competencia. Nunca fui a verlo, me quedé prendado de Reservoir Dogs hasta el final. Después me las arreglé para no perderme la única actividad oficial de la cual el tal Tarantino estaba convocado a participar: una mesa redonda al aire libre, donde estaría rodeado de pesos pesados. (Recuerdo ahora a Robert Altman.) La desproporción entre el prestigio de Altman —autor de maravillas como MASH, Nashville, Tres mujeres y la por entonces flamante The Player— y la novedad de este nerd que había aterrizado en Cannes con su peliculita bajo el brazo, era atroz. Pero durante la charla no se notó. Con su verborragia, cinefilia y sentido del humor, Tarantino se morfó la escena: la mesa se transformó en El show de Quentin. Fue como si el personaje que interpreta brevemente en Reservoir Dogs —el Señor Brown— hubiese salido de la pantalla para avasallar a aquellos próceres del cine, tal como al comienzo del film domina la conversación que tiene lugar en la mesa de delincuentes fogueados, a quienes les revela el sentido de la canción de Madonna Like A Virgin.

En mi crónica sobre Cannes le dediqué a este pibe y su película más espacio del que ameritaba, tratándose de un film exhibido como curiosidad paralela a la competición. Pero no me equivoqué: sigue siendo un modesto orgullo haber escrito el primer artículo donde un medio argentino llamó la atención sobre este director de nombre francés y apellido italiano.

¿Se acuerdan de Reservoir Dogs? Es una película pequeña en términos de producción pero osada en términos de realización. En ella, el elemento central del relato está escamoteado: el atraco que se dispone a dar una banda de profesionales a quienes un capanga convoca bajo nombres de colores, para que no se delaten si algo sale mal (Brown, Orange, Pink, White)— ese asalto nunca se ve. La película muestra el antes y el después, pero no la acción pivotal de la cual derivan todas las consecuencias. Un procedimiento parecido al que tiempo después usó Piglia en Plata quemada, donde también hay delincuentes, un asalto y una fuga pero nunca se nos pone en medio de la acción: todo lo que sabemos proviene de fuentes indirectas — testigos, crónicas periodísticas, historias clínicas.

En Reservoir Dogs, esa decisión tenía una primera razón de ser que respondía a un condicionamiento. Filmar el asalto era demasiado caro para el presupuesto con el que contaba. Pero Tarantino le extrajo todo el jugo narrativo que le podía sacar, convirtiendo limitación en potencia. Al quitar de en medio la escena tradicional del género, el film generaba expectativas respecto de lo que ocurre durante el atraco (algo que los sobrevivientes discuten, sin que sepamos quién dice la verdad), explotaba la tensión de las consecuencias del golpe —que en términos generales, transcurre en tiempo real— y liberaba espacio para que la narrativa se dedicase a otras cosas, laterales al hecho delictivo. La relación entre la película y la tradición del género policial es paralela a la tensión que existe entre Mr. Orange (Tim Roth) y Mr. White (Harvey Keitel). Lo que discute Reservoir Dogs es cuándo una traición es una traición, y por ende un hecho condenable, y cuándo —por el contrario— representa exactamente lo que había que hacer.

Cosas familiares

En Reservoir Dogs ya están presentes las marcas que de allí en más asociamos al cine de Tarantino. La afición a los géneros populares o directamente pulp. (El policial, el spaghetti western, la peli de guerra o de artes marciales). La cita cinéfila u «homenaje». (Justo cuando preparaba este texto, alguien subió a Twitter la escena de 8 y 1/2 de Fellini en la cual Tarantino se inspiró para el concurso de danza que, en Pulp Fiction, ganan Mia Wallace y Vincent Vega.) La narrativa que irrespeta el tiempo lineal, no tanto por ánimo experimental como en pos de un efecto dramático. (Como la muerte de un protagonista en mitad de Pulp Fiction, que sin embargo reaparece cuando el relato pone marcha atrás.) La violencia granguiñolesca, over the top. (Reservoir Dogs llamó la atención desde el principio por la cantidad de público que abandonaba la sala en mitad del film, incapaz de tolerar la escena de tortura a un policía a manos de Mr. Blonde. Entre los que se eyectaban espantados hubo gente a la que se suponía curtida, como el cineasta de horror Wes Craven y el especialista en efectos especiales Rick Baker.) Y además los diálogos extensos, floridos y profanos, la omnipresencia de la cultura pop, las bandas de sonido que desdeñan la música original para servirse de oscuros hits de los ’70.

Cuando amainó el deslumbramiento que produjeron sus primeros films, hubo críticos que arriesgaron que su idiosincracia no era algo elogiable. Por ejemplo, subrayando la apropiación extensiva de elementos de otras películas. Yo entiendo que hay mucha cosa (y casa) tomada, pero ese tipo de rapiña es tan viejo como el arte; parte tradicional de sus reglas del juego. Casi todos los artistas se apropian de lo que les gusta y conviene del cofre de obras ajenas, sin el menor pudor. Shakespeare lo hizo repetidamente. Y en la música, ni les cuento. Debe haber pocas canciones que no sean variaciones más o menos felices de otras que deslumbraron a su autor. Lo importante es que el artista procese esa data de forma personal, le añada su impronta. Los grandes son los que metabolizan influencias y generan algo nuevo a partir de lo remanido, los prescindibles son aquellos que no trascienden el acto de la apropiación: lo que separa a David Bowie del presunto humorista Nik, por ejemplo.

Pero además, Tarantino es una expresión genuina de su tiempo. El ex empleado de Video Archives —una tienda de Manhattan Beach, California— pertenecía a la primera generación que por primera vez tuvo la historia del cine al alcance de la mano. Hasta entonces, la cinefilia de la que disponíamos era errática e incompleta, porque dependía de aquello que habíamos tenido suerte de pescar, en ciclos de las salas dedicadas al cine arte. (Dicho sea de paso: gracias, míticas Lugones y Hebraica, patria chica de tantas iluminaciones.) Pero a partir de la difusión del video —y ahora más aún, en este mundo digital tan bien (plata)formado—, lo tenemos todo a disposición. Y por eso se volvió lógico, o al menos esperable, que quienes se dedican al cine desde entonces sean jóvenes que han visto más, mucho más: lo alto y lo bajo, lo nacional y lo global. En este sentido, son la encarnación humana de la posmodernidad: la realidad los empuja a la deconstrucción y el pastiche.

Mi hijo de 8 años, por ejemplo, no ve tan sólo lo que está viendo en la pantalla, sino que además busca en cada encuadre aquello a lo que hoy se le dice referencias: la escena en curso es la escena y al mismo tiempo otras escenas a las que remite, como hipervínculos que conducen a otra fuente. Lo cual me fascina, porque sugiere que ya a su corta edad entiende que lo que ves nunca es lo que se ve y nada más, que por detrás de todo hay una trama que pide ser decodificada. Claro, también ocurre que a veces prefiere ver a YouTubers que resumen lo que cuentan películas o series en lugar de ver los originales. Créanme, hay gente joven que se dedica a eso, a ahorrarte el trabajo y el tiempo de ver the real thing y a regurgitarte la comida masticadita en el pico. No creo que se den cuenta de que practican una variante de la operación que Borges convirtió en arte, cuando en vez de crear las grandes obras que le daba paja o temía escribir, inventó versiones de segunda mano, entre la síntesis y el comentario interesado, de esas obras mayúsculas que nadie más leyó o nunca existieron.

El advenimiento de estas generaciones que crecieron viendo todo lo que querían generó, de forma inevitable, relatos que son apenas un dejá vu infinito. Tal vez el ejemplo más acabado de esta tendencia sea la serie de Netflix Stranger Things, de la que por cierto disfruto casi tanto como mis hijos. El relato de los hermanos Duffer trabaja sobre la noción de familiaridad: todos sus elementos fantástico-terroríficos los vimos ya en otras historias, todo su arsenal pop es nostálgico (la historia transcurre en los ’80, década durante la cual los Duffer fueron niños), la caracterización de los personajes y sus interacciones despiertan ecos de otras películas, series, novelas. Por cierto, los Duffer hacen muy bien lo que hacen, pero en términos generales la serie nunca se eleva por encima de las bondades del guiso hecho con sobras: sabroso y nutritivo como los platos originales, pero nunca deslumbrante. No hay en Stranger Things nada que desconcierte, que comprometa el equilibrio emocional del espectador. Es como seguir andando en bici con rueditas extra de auxilio, cuando hace rato que dejaste de ser niño. Su título suena irónico porque de stranger, de una rareza superior a otras, no tiene nada; debería llamarse More Familiar Things.

Sigo pensando que el talento de Tarantino es superior. Siempre disfruté de su cine, a pesar de que nunca se desprendió de las rueditas extra del entramado pop-cinéfilo sin el cual parece no ser capaz de andar solo. (¿Cuánto quedaría en pie del relato, si lo despojásemos de su intrincada armazón de citas a otras obras?) Pero lo que hoy me interesa es reconsiderarlo bajo otra luz. Porque a pesar de que intenta validarse en el estricto marco de un universo ficcional —sus películas no quieren relacionarse con lo que entendemos como realidad, viven en un universo construido exclusivamente por otras películas y series—, de todos modos reflejan su tiempo y su cultura, aunque lo hagan a regañadientes.

Yo encuentro cada vez más puntos de contacto entre su cine y las características de la sociedad estadounidense actual. En su violencia desorbitada, cuyas consecuencias se minimizan y a la cual se celebra, a causa de su rendimiento estético. (Pocas cosas son más fotogénicas que la sangre, lamentablemente.) En la arbitrariedad con que reescribe el tiempo y la Historia. (Recuerden que en sus últimas películas decidió que Hitler no se suicidase como figura en las crónicas, sino que fuese eliminado por un comando aliado —Bastardos sin gloria—; y que imaginó que el Clan Manson no llegó nunca a asesinar a Sharon Tate —hablo de Érase una vez en Hollywood—, gracias a la intervención salvífica de un tipo que trabaja de extra en la industria cinematográfica.) Me refiero también a la endogamia de un universo pop que en sus relatos siempre está blindado, porque nunca se deja intervenir o cuestionar. Y a la persistente negativa de Tarantino a crecer, alentada por el público, que le dio la espalda cuando hizo su única película adulta protagonizada por gente, en vez de caricaturas o clichés. (Me refiero a Jackie Brown.)

Por todo esto, y más, las películas de Tarantino constituyen un espejo interesante en el cual analizar la decadencia y caída del Imperio que estamos contemplando hoy, boquiabiertos, mientras se desarrolla ante nuestros ojos en tiempo real.

I love Mickey

Como algunos de ustedes, yo había registrado un par de decisiones recientes de la Corte Suprema conservadora —hablo de aquella de Washington, no de su fan club local— que entiendo trágicas en materia de las consecuencias que alumbrará: la referida al aborto, que deja de estar protegido legalmente por el Estado nacional, y la que le impide al mismo Estado intervenir para limitar la polución que producen las empresas y condena al planeta al holocausto. Pero leyendo a María Esperanza Casullo en el newsletter Cenital, entendí que la cosa era peor aún.

«En la última semana —decía Casullo—, la Corte Suprema estadounidense con mayoría right winger decidió empuñar una maza de demolición y derribar el (precario) orden político que había estabilizado (más o menos) a los Estados Unidos de América en los últimos 50 años. En poco más de dos semanas decidió que no existe una garantía constitucional al derecho al aborto (el precedente de Roe v. Wade tenía 49 años); que es legal que los maestros y maestras recen y hagan rezar en las escuelas públicas; que las tribus nativoamericanas no tienen soberanía sobre sus sistemas de justicia (algo establecido en tratados de hace un siglo); que el Estado federal no tiene capacidad de regular a las empresas de energía desde el punto de vista del medioambiente (la ley era de 1970, pasada por el Presidente republicano Richard Nixon); y que los estados no pueden legislar para restringir el acceso de la población a las armas, aun rifles automáticos de tipo militar (una ley de hace 40 años). Además de todo eso, señaló que iba a tomar para su revisión en los próximos meses un expediente que podría eventualmente sancionar que las legislaturas estaduales tienen la capacidad de revisar o suspender el resultado de las elecciones presidenciales si sospechan algún tipo de fraude. O sea, que las legislaturas provinciales podrían dar vuelta el resultado de una elección popular sin otra justificación». Para decirlo de otro modo: la próxima vez, Trump no necesitará de una turba que gane las calles para discutir la votación. Le bastará con el puñado de jueces que responderán a sus deseos.

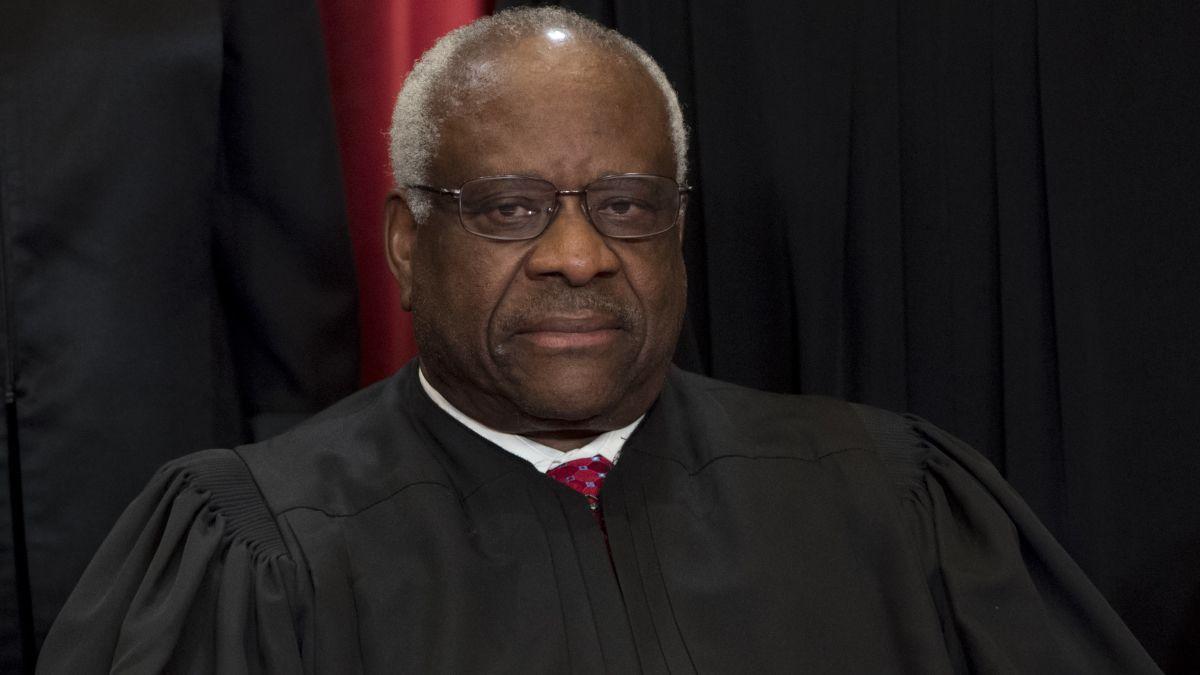

A esto hay que sumarle —sí, hay más— que en los considerandos de su fallo en contra del aborto legal, el juez Thomas sugirió a la Corte que revea otros fallos que hablan de derechos concedidos a minorías. Entre ellos podrían contarse el matrimonio igualitario y las relaciones entre personas del mismo género. Pero también cuestionó fallos que atañen a mayorías, como el acceso a los métodos anticonceptivos. El juez supremo Clarence Thomas es negro, pero traiciona a la minoría de la que proviene para ser fiel a su clase adoptiva, el Poder Judicial, que a su vez responde al sector político más conservador, aun al precio de actuar de modo inconsistente. (No es lógico establecer la primacía de la Corte por encima de las autoridades federales, en defensa del derecho de los ciudadanos a portar armas, y al mismo tiempo decir que no puede pasar por encima de la autoridad federal de los estados que quieren penalizar el aborto.) En este sentido, Thomas y el Poder Judicial de los Estados Unidos se parecen mucho a ciertos empresarios argentinos: prefieren pasar papelones —y ganar mucho menos, y hasta quebrar o verse obligados a vender sus firmas— pero seguir defendiendo a su clase social, antes que negociar con sectores políticos a los que consideran enemigos.

Yo sé que las cuestiones legales parecen pasar lejos de las preocupaciones del común del pueblo, here, there and everywhere. El problema es que esos asuntos abstrusos, decididos en Olimpos que medran muy por encima de nuestros círculos, tienden a derramar sobre las calles y muy rápido, al revés de lo que ocurre con la guita, cada vez más descomprometida con la ley de la gravedad — porque la descuidás un segundo y pira hacia arriba.

El lunes 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos —y por ende, día de múltiples desfiles y celebraciones callejeras—, un pendejo de 21 años, Robert Bobby Crimo, se subió a una azotea de Chicago y disparó no menos de 80 balas sobre la multitud indefensa. Durante los primeros segundos los disparos pasaron desapercibidos, porque los disimulaba el estruendo de los fuegos artificiales. Para eso usó un rifle semi-automático, Smith & Wesson M&P15, que compró legalmente a pesar de que había tenido cruces con la policía a cuenta de sus amenazas a terceros. (En otras ocasiones le habían secuestrado machetes, dieciséis dagas y una katana.) Sin embargo, el pibe pasó todos los controles legales y le vendieron la Smith & Wesson y un segundo rifle, con el que consideraba volver a atacar en otra parte. (Porque el pelotudo perdió el primero, cuando fugaba de la escena del crimen vestido de mujer.) Por fortuna, lo detuvieron antes.

Esta historia es horrible y a la vez puro deja vu. En lo que va del año, en los Estados Unidos ya hubo 337 masacres en público, a cuenta de lo cual murieron 387 personas y resultaron heridas más de 1.000.

Desde enero hasta aquí no han hecho más que multiplicarse: fueron 41 con el despuntar del año, 52 en marzo, 68 en junio — siempre hacia arriba, la curva. Lo cual promedia a grosso modo dos balaceras por día, que de seguir la cosa así, ascendiendo inflacionariamente, serán más a fin de año. Lejos de producir espanto nacional, esos incidentes generan acostumbramiento. Escribo estas líneas el jueves 7, cuando la masacre ya desapareció de la tapa del New York Times, salvo por un artículo de opinión. (El viernes 8 ya no estaba ni eso.) El desinterés no puede deberse a que lo ocurrido carece de aristas dignas de ser explotadas por los medios. Mirás la foto de Crimo y parece el personaje de una película de Tarantino o un cretino creado por Garth Ennis y dibujado por Steve Dillon, como el Arseface —Cara de Culo, literalmente— del comic llamado Preacher. Bobby Crimo apesta a nerd incapaz de matar una mosca, y sin embargo…

La historia que más me impresiona, de todos modos, es la de Aiden McCarthy. En medio de la balacera y la locura, una mujer percibió que algo se movía debajo de uno de los cadáveres desparramados en la calle. Era el pequeño Aiden, de dos años, a quien su padre Kevin había protegido con su propio cuerpo. A un costado yacía Irina, esposa de Kevin y madre de Aiden, también muerta. El pibito estaba bañado en sangre. La mujer lo agarró, lo levantó y casi de inmediato se lo encajó a otra persona: Greg Ring, que se había sumado a la festividad con su compañera y tres hijos. Este hombre quiso entregárselo a un policía —el nene señalaba en la dirección que habían dejado atrás, repitiendo: Mommy, Daddy, Mommy, Daddy—, pero los uniformados seguían pendientes del francotirador y le pidieron que cuidara del crío, hasta que la cosa se calmase. Entonces Ring se dirigió con la familia a casa de sus suegros, donde sentaron a su hijo de 4 junto a Aiden, a ver un show de Mickey Mouse. Lejos de tranquilizarse, el nene les pidió que le limpiasen la sangre de encima, «porque no era suya». Con el tiempo entenderá, presumo, que sí lo era.

Yo sé que tengo fama de hipersensible, pero ¿a ustedes no les parece que esta historia es de una demencia que supera todos los límites? Porque lo de Aiden es una tragedia en sí mismo —que sus connacionales ya trataron de tapar a su estilo, donando guita:

el pibe perdió a sus padres pero, ey: ¡ya dispone de dos palos verdes!

—, cuando la tragedia más grande es la social, aquello que hizo posible lo que ocurrió y seguirá haciendo posible, Corte mediante, que ocurran cosas cada vez peores.

Tal como está el asunto, es más probable que Aiden inspire una fantasía de venganza llamada Kill Bobby a que la nación se tome el tiempo de recogimiento que requiere pensar lo que hace falta, lo que desesperadamente necesitan, hasta descular qué mierda los lleva hoy a devorarse vivos a ritmo más y más desaforado.

Fin de la línea

La tentación sería pensar que esas cosas terribles ocurren en el norte y nada más. Pero ese norte es la cabeza del imperio, y cuando allá estornudan acá nos resfriamos. En Washington determinan qué debemos hacer y cómo y trabajan para ello, en on y en off: en on presionando política y económicamente, y en off dirigiendo y financiando operaciones sucias de las que participan cómplices locales pero también espías, como en las películas que tanto le gustan a Tarantino… y a nosotros también. El Indio sostiene que la caída en dominó de los gobiernos populistas del primer tramo del siglo en América Latina no puede ser vista sólo como consecuencia de los errores propios. Ahí hubo por detrás manos negras, negrísimas, que accionaron dejando por doquier las marcas de sus dedos. (Toda la trama que subyace al caso Nisman sigue apestando aún hoy, como una tumba saqueada.)

Hablo de cosas que todos sabemos, pero es posible que no hayamos digerido bien o metabolizado del todo. La semana pasada, editando a Miguel Fernández Pastor para El Cohete A La Luna, me quedé colgado de un párrafo que explicaba algo de lo cual yo era consciente, pero que su razonamiento mostraba bajo una luz nueva.

«Quizás lo más loco —decía Miguel— fue lo que nos ocurrió en 2014. Vivíamos en un país soñado con el salario más alto de América Latina, la mayor cobertura social de la historia, con una bajísima deuda externa, la Argentina era una fiesta, pero como Cristina hablaba mucho en cadena y le inventaron la fábula de la ‘chorra’, los argentinos tiramos todo por la borda y le abrimos el paso a Macri y su banda, que sí eran ‘chorros’ desde siempre. Por más que mentía a mansalva, todos sabíamos a qué venía, y casi no nos sorprendió que después de cuatro años dejara tierra arrasada y corrompiera todo lo que se le interpuso en el medio. Sin embargo, por acción, por omisión o por lo que fuera, no tuvimos fuerza suficiente para defender un gobierno nacional y popular en toda la extensión de esas palabras».

Hasta ahí Fernández Pastor, subrayando la «locura» de que hayamos dejado contaminar el discurso público al punto de convencer a muchos de que la situación era intolerable, de que así no se podía seguir. Cuando, comparada con los años que sobrevinieron, aquella Argentina suena hoy a La vie en rose: había temas económicos estructurales que resolver, pero por lo demás existía estabilidad, las empresas prosperaban, podías hacer planes y la gente que tenía trabajo en blanco no había caído, como hoy, por debajo del nivel de pobreza. Flor de lavada de mate hay que hacer para que laburantas y laburantes voten a un hijo de papá que no trabajó honestamente un solo día de su vida. Pavada de operación hay que hacer para persuadir a laburantas y laburantes de que un mafioso de oscura trayectoria, que vivió siempre de la teta del Estado y nunca pagó impuestos en regla, hablaba en serio cuando decía que no les sacaría nada de lo que tenían.

El know-how de estas campañas maquiavélicas, los fondos y los fierros para desarrollarlas y algunos de los agentes que aportan expertise no son, lo sabemos, 100% nacionales. Yo toco de oído en estos temas, pero hay que ser lelo para no ver las marcas que dejan los dedos negros de ciertos intereses, cuya dirección postal queda dentro de la región que triangulan Washington, Londres y Tel Aviv. Esa gente anda a los tumbos últimamente (bye, Boris, tu flequillo fue un adelantado: primero volaba él y ahora volaste vos), pero aún así sigue empujando la Historia grande en dirección regresiva, de forma que, aunque suene contradictorio, es criminal y suicida en simultáneo.

Me pregunto si quedaron entrampados por sus propias decisiones. Porque hubo un momento en el cual las corporaciones de Occidente eligieron colocarse por encima del Estado con sede en Washington, al cual debilitaron todo lo que consideraron necesario —lo convirtieron en un Estado bobo— para que no interfiriese con sus movimientos y se limitase a hacer el trabajo sucio por ellos. (Por ejemplo, a través de la expansión de la zona de influencia de la OTAN.) Pero ahora que lo necesitan desesperadamente, para que haga frente a la fuerza combinada de dos Estados centralizados y eficaces como Rusia y China, Washington no está en condiciones de actuar en forma coordinada y racional. Y encima consintieron que llegase a la Casa Blanca una criatura herbívora. Es como subir al ring a Putin y Xi Jinping y enfrentarlo a Jed Clampett, el patriarca de Los Beverly ricos. (No se hagan los jóvenes. Y si lo son, googléen. Hablando de rueditas extra de auxilio, Biden ha demostrado que las necesita — literalmente. El viernes dio un mensaje que pretendía contrarrestar el golpe de la Corte contra la causa de las mujeres, pero como seguía el texto en el Teleprompter leyó hasta las indicaciones que incluía: «Fin de la cita. Repita la frase». [End of quote. Repeat the line].)

Este es un momento delicadísimo de la historia humana, porque todos dependemos del modo en que los Estados Unidos y las corporaciones que determinan sus políticas se banquen un límite, o asimilen —o no asimilen— una pérdida sustancial de poder. Es preocupante porque exhiben a diario signos de estar confundidos, sin comprensión profunda respecto de las características de la batalla que tienen por delante.

Si no transitan el presente con comodidad, es porque la realidad decidió estrenar una película que nunca habían visto.

Todos tus muertos

Es en este sentido que vale ponderar al cine de Tarantino y a productos exitosos como Stranger Things no en términos artísticos, sino como síntomas. Lo que llamábamos Hollywood y hoy son las grandes plataformas de creación y difusión de contenidos —entre las cuales incluyo a las redes, ojo— siguen siendo insuperables en lo suyo. Los relatos que venden son siempre vistosos, entretenidos, relumbrantes. Pero hasta el momento la vertiginosa modernización tecnológica de la industria no ha sido acompañada por una evolución paralela en materia de contenidos. En consecuencia, casi todo lo que hacen son refritos de historias y géneros transitadísimos. La ficción endogámica —que sólo manipula ingredientes conocidos, de forma convencional— genera contenidos bobos. Siempre hay alguien que lo hace con gracia superior al resto, como Tarantino, pero en líneas generales se trata del menú de siempre, generado por cocinas subterráneas donde los cocineros indocumentados respiran aire viciado.

Y lo que se vive en las sociedades hegemónicas comienza a replicar ese esquema; al igual que los protagonistas de Reservoir Dogs, profesionales del crimen que se encuentran condicionados por los contenidos del cine que han visto desde que nacieron. Alguien que demora lo que Mr. White (Keitel) para que le salga bien el truquito que usa a la hora de encender su Zippo, no le está dando fuego a Mr. Pink (Steve Buscemi): está actuando sin saberlo. Algo que al rato pesca Mr. Blonde (Michael Madsen), cuando le dice a White: «Apuesto a que sos muy fan de Lee Marvin, ¿o no?»

En este mundo donde la tecnología hace que los relatos y los signos sean omnipresentes, todos actuamos sin darnos cuenta y hasta medimos nuestra vida contra parámetros de la ficción: cómo vestirnos, movernos, fumar, seducir, pelear. Un problema grande del imperio es que en un momento empezó a tomarse en serio su propia prensa, a creerse los contenidos que le habían servido para difundir e imponer su way of life. La disonancia que ocurre cuando convenciste al mundo de que tu sociedad es la mejor del mundo y la realidad insiste en que no es tan así, se torna peligrosa. En especial cuando disponés de las armas más jodidas que existen, con sólo chasquear los dedos. Porque aun cuando esa sociedad no te permita ser un héroe, su imaginario te habilita el premio consuelo de convertirte en Lee Harvey Oswald o Charles Manson, de jugar a ser Zeus desde la altura de una terraza y matar a destajo, a conveniente distancia.

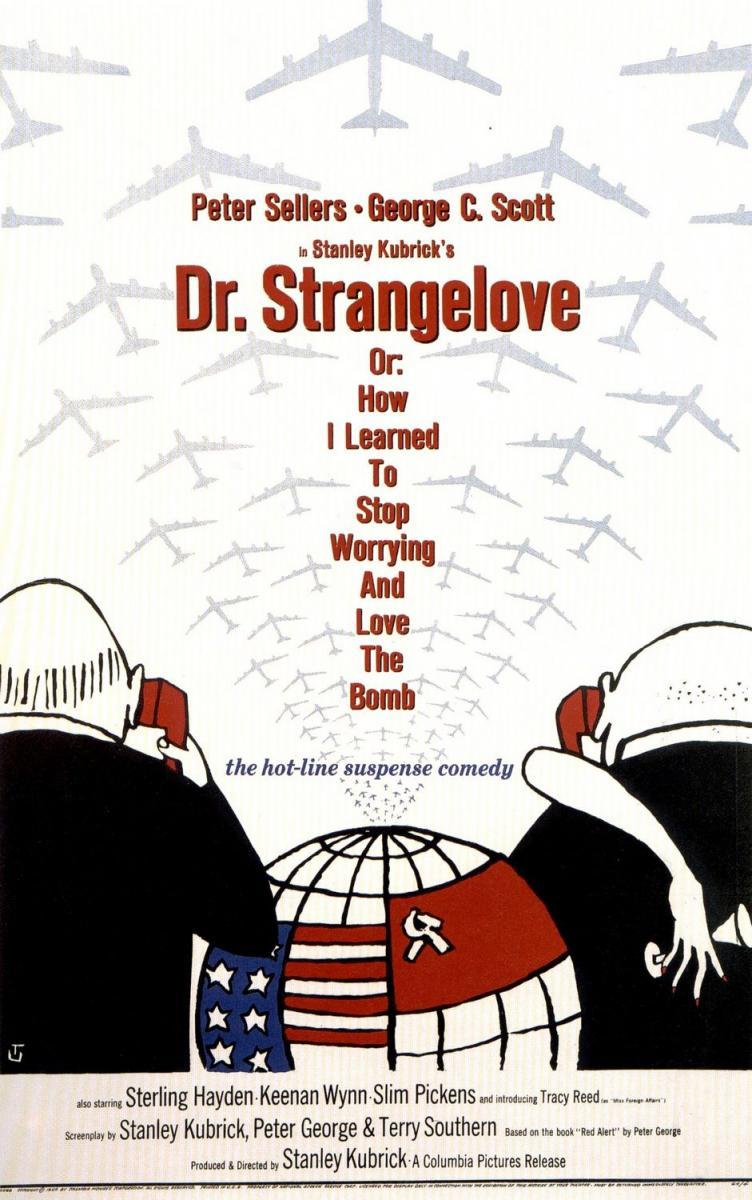

El tema es que de repente empezó a circular esta película nueva, en la que Rusia guerrea mejor que ellos y en la que China resiste a sus presiones sin despeinarse ni levantar el tono. Y el motor de búsqueda de sus computadoras sigue sin encontrar película alguna que sugiera cómo enfrentar esta situación — no de forma pacífica o racional, insisto. Porque la salida a lo Doctor Insólito sí que la tienen clara. Sus fuerzas armadas están llenas de Bobby Crimos, de descendientes de Jed Clampett o del mayor T. J. Kong de la película de Kubrick, que en la eventualidad de un error humano estarían dispuestos a cabalgar a lomos de una bomba atómica como si fuese un caballo bronco.

Biden no le ha sido útil ni al ala progresista de su partido ni a los halcones que existen en ambas organizaciones mayoritarias, Demócratas y Republicanos. Cuando el pueblo se canse de verlo sobreactuar espíritu belicista en favor de los intereses que lo pusieron allí —cuando ya nadie escuche su invitación a votar en las elecciones de medio término, con el espanto ante lo que viene como único aliciente—, lo que ocurra puede ser aún peor. Porque si concluyen que la cáscara democrática ya no les sirve, no sería extraño que las corporaciones diesen luz verde al primero que prometa transformar el Estado ineficiente en una tiranía a su servicio. Y todos sabemos que ya existen candidatos cuyo pitch ante los círculos rojos pasa por su voluntad de hacer lo que nadie intentó hacer antes que ellos — fast and furious, en términos del más predecible de los cines.

El presente es una cuerda floja que nos tiene pendientes de nuestros pies. Pero no hay que olvidarse de levantar la mirada, porque lo que ocurre más allá de nuestras fronteras puede llevarnos puestos con circo y todo. ¡Acaban de asesinar a un ex primer ministro en Japón y el mundo no pestañeó, siquiera! Por eso debemos ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Así lo planteaba Jesús según el evangelista Mateo, cuando explicaba que nuestra situación equivalía a la de ovejas que se mueven entre lobos. No sea cosa de que nuestra afición a Netflix y a cierto tipo de relatos taquilleros nos lleve de las narices, e induzca al error de apegarnos de más a quienes no tienen que ofrecer otra cosa que destrucción. Desvincularnos paulatinamente de quien nunca quiso nuestro bienestar no sería traición: sería sensatez, nomás. La única lealtad a observar, como ciudadanos y por supuesto desde el Estado, es aquella debida al pueblo argentino.

Stanley Kubrick pertenecía a la generación anterior a la de Tarantino, que todavía no lo tenía todo servido y por eso creaba obras que no sabían a cosa recalentada. En Doctor Insólito (1964), película que deberíamos ver más seguido, sugirió tomarse más en serio la cuestión de las manos donde depositamos el poder. De otro modo, cruzaremos los umbrales del Infierno silbando un himno que no será el nuestro.

Tarantino debutó con Reservoir Dogs, que mucho le debe a una de las primeras películas de Kubrick, The Killing (1956). A partir de entonces desarrolló una obra muy interesante en sus propios términos, que entre otras cosas anticipó —involuntariamente, estoy seguro— el cul-de-sac donde se han metido la política y la cultura de los Estados Unidos. (No dije ninguna guarangada, che. Cul-de-sac quiere decir callejón sin salida.)

En sus últimas películas, lidia con la realidad del mismo modo en que lo están haciendo quienes conducen su nación desde las sombras: negando lo que pasó y por ende lo que pasa, reescribiendo la verdad y metiéndola a golpes en el molde de sus fantasías. Más sincero fue su primer film, en el cual, como en el poema de Cohen que se llama Los asesinos (The Killers), terminan todos muertos.

FUENTE: El Cohete a la Luna